Romain

Romain

travaille

maintenant

dans

une

entrepris

d’informatique

jeune

et

flexible

qui

développe

des

applications

spécifiques

à

la

demande

des

clients.

Gagner,

tel

est

son

but,

et

pour

cela

il

s’inspire

de

la

volonté

farouche

de

ses idoles, les champions de tennis.

Laissons lui la parole !

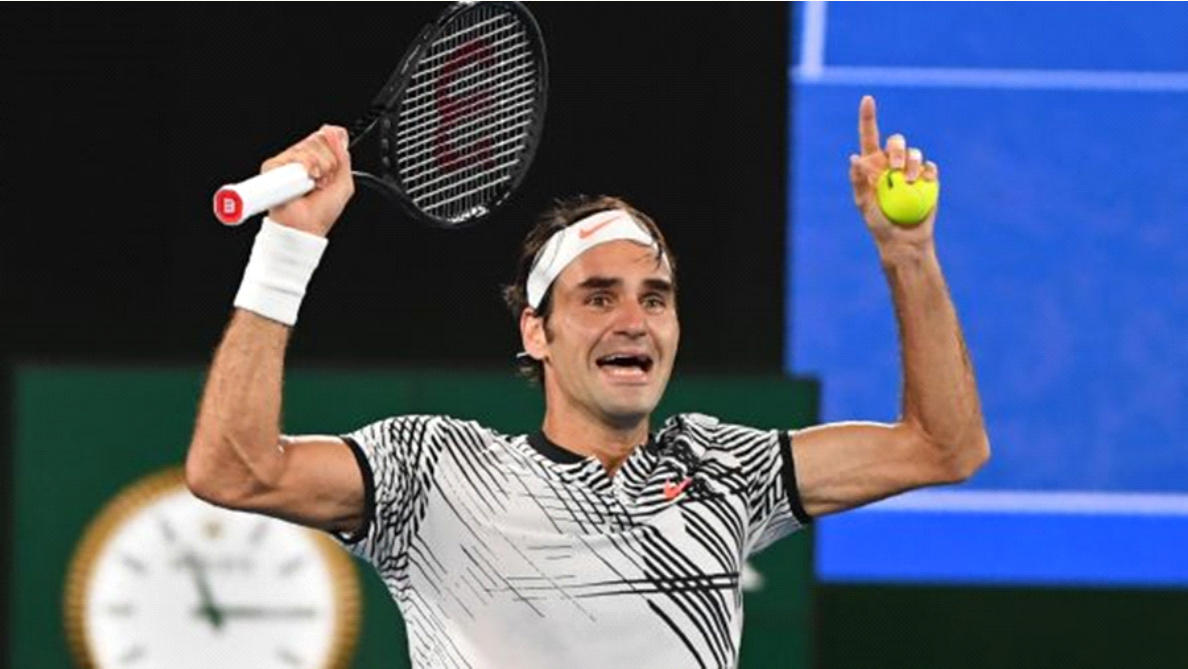

La culture de la gagne

Nous

sommes

le

dimanche

19

Janvier

2017

à

Melbourne.

La

Rod

Laver

Arena

-

du

nom

du

seul

homme

de

l’histoire

du

tennis

à

avoir

réalisé

deux

fois

le

grand

chelem

dans

sa

carrière,

dont

une

fois

en

1962

où

il

a

aussi

gagné

la

coupe

Davis,

s’il

vous

plaît

–

est

pleine

à

craquer.

15

000

personnes

en

physique,

et

le

reste

des

fans

de

tennis

derrière

leur

télévision,

applaudissent

et

s’époumonent

pour

soutenir

les

deux

géants du tennis qui s’apprêtent à s’affronter.

D’un

côté,

Rafael

Nadal,

14

fois

gagnant

d’un

tournoi

du

grand

chelem

(à

l’époque).

El

Toro,

de

son

surnom

dû

à

son

style

de

jeu

tout

en

puissance,

a

alors

30

ans.

Il

a

gagné

son

premier

tournoi

du

grand

chelem

à

tout

juste

18

ans,

à

Roland-Garros,

son

terrain

de

prédilection.

Autant

dire

que

la

compétition,

il connaît.

De

l’autre

côté,

Roger

Federer,

dit

El

Maestro,

avec

17

titres

majeurs

à

l’époque

(le

record

en

date

en

Janvier

2017).

Roger

vient

d’une

autre

école

de

tennis,

celle

de

la

classe

et

de

l’élégance.

Les

déplacements

sont

fluides,

tous

les

gestes

semblent

simples

et

naturels.

Tout

est

«

facile

»

avec

lui,

mais

terriblement efficace.

Roger

Federer

et

Rafael

Nadal

ont

l’habitude

de

se

croiser

sur

les

courts

de

tennis,

et

très

souvent

en

finale

(38

rencontres

en

simple

jusqu’à

présent

pour

être

précis).

Mais

en

ce

19

Janvier

2017,

la

finale

de

l’Open

d’Australie

a

une

saveur

particulière.

C’est

un

mélange

de

mélancolie

avec

le

grand

retour

de

deux

immenses

stars

de

ce

sport,

mais

aussi

et

surtout

d’admiration.

Après

toutes

les

épreuves

physiques

et

donc

morales

qu’ils

ont

subies,

revoir

les

meilleurs

rivaux

se

retrouver

à

ce

niveau

de

jeu

avait

quelque

chose

de

magique

et

de

très

palpitant.

Digne

d’un

scénario

de

film

hollywoodien

certains

diront.

Nadal

revenait

de

4

mois

de

convalescence

et

Federer

6

mois,

autant

dire

une

éternité

dans

le

sport

à

haut

niveau.

Nadal

a

dû

soigner

ses

genoux

et

son

poignet,

très

abîmés

par

son

style

de

jeu

assez

brutal

parfois.

Federer

a

lui

soigné

ses

problèmes

de

dos

qui

devenaient

trop

récurrents.

A

35

ans,

et

avec

la

longue

carrière

qu’il

avait

derrière

lui,

on

peut

comprendre

qu’il

devienne

difficile

d’assumer

de

jouer

à

ce

niveau-là.

D’ailleurs,

la

plupart

des

fans

de

tennis

les

avaient

un

peu

enterrés

ces

deux-là.

Durant

leur

absence

des

courts,

de

jeunes

talents

avaient

émergés

aux

yeux

des

spectateurs.

On

sentait

la

relève

arriver.

Mais

les

papis

ont

fait

de

la

résistance

et

ont

montré

à

tous

ces

garnements

qui

étaient

les

vrais

patrons.

Cette

finale

de

l’Open

d’Australie

était

superbe

à

regarder,

que

l’on

s’y

connaisse

en

tennis

ou

non.

Un

match

en

5

sets

où

les

deux

combattants

se

sont

rendus

coup

pour

coup

:

Federer

gagne

le

1

er

set,

Nadal

le

2

nd

,

Federer

le

3

e

…

Enfin,

après

une

dernière

manche

pleine

de

rebondissements,

la

victoire

de

mon

idole

du

tennis

:

Roger

Federer

(pardon

Nadal).

J’ai

ressenti

une

grande

émotion

à

voir

cet

homme

gagner

cette

finale.

Il

venait

de

rappeler

qu’avec

beaucoup

de

travail

et

de

persévérance,

il

pouvait

encore

gagner.

Et

il

en

va

de

même

pour

Nadal.

Les

deux

tennismen

ont

prouvé

leur

valeur

tout

au

long

de

l’année

:

ils

ont

gagné

à

eux

deux

les

4

tournois

du

grand

chelem,

2

chacun

(Nadal

réalisant

la

prouesse de gagner 10 fois Roland-Garros).

Nadal

et

Federer

ont

donné

une

leçon

de

sport

et

de

vie

cette

année.

Ils

ont

travaillé

chacun

de

leurs

matchs

et

sont

rentrés

dedans

avec

la

conviction

qu’ils

pouvaient

gagner

et

non

pas

avec

des

doutes.

Leur

classement

mondial

parle

désormais

pour

eux

:

avec

leurs

absences

pour

blessure,

Nadal

était

redescendu

9

e

mondial

et

Federer

17

e

fin

2016.

Ils

sont

maintenant

respectivement

1

er

et

2

e

.

Pas

mal

pour

des

seniors

(sportivement

parlant.

Je

ne

voudrais

pas

froisser

mes

éventuels

lecteurs

qui

auraient

plus de 40 ans, et ils sont potentiellement nombreux dans la famille).

Le

doute

et

la

peur

de

perdre,

parlons

en

justement.

Car

à

l’inverse

des

prouesses

que

j’ai

évoqué

précédemment,

il

y

a

des

sportifs

dans

le

tennis

,et

même

malheureusement

dans

le

sport

en

général,

qui

sont

mondialement

connus

pour

les

contre-performances

:

les

français.

Dès

qu’on

les

retrouve

dans

des

rencontres

avec

enjeu,

ils

jouent

souvent

moins

bien,

et

échouent

au

bord

de

la

réussite.

Les

exemples

sont

malheureusement

nombreux,

au

point

que

les

adversaires

des

français

ont

souvent

en

tête cette capacité à échouer dans les grands moments, et ils en jouent.

Attention,

je

ne

crache

pas

sur

tout

le

sport

français.

Nous

avons

eu

et

avons

de

grands

champions.

Mais

nous

avons

traîné

pendant

de

longues

années

cette

culture

de

la

lose.

C’est

devenu

une

expression

commune

en

France.

La

culture

de

la

lose

c’est

cette

maladie

d’avoir

en

tête

tous

les

risques

et

d’oublier

complètement les opportunités.

Fin

Novembre

a

eu

lieu

la

finale

de

la

coupe

Davis

qui

opposait

la

France

et

le

Belgique.

Depuis

notre

dernière

victoire

en

2001

(16

ans

en

arrière

tout

de

même),

c’était

la

4

e

fois

que

nous

allions

en

finale.

Nous

avions

perdu

les

3

précédentes.

Pourtant

tous

les

spécialistes

étaient

unanimes

:

la

France

avait

sur

le

papier

l’équipe

idéale

pour

gagner.

On

parlait

même

de

nos

joueurs

de

l’époque

comme

de

la

génération

dorée.

Cette

satanée

culture

de

la

lose

avait

pris

le

dessus,

la

pression

devenait

trop

grande

et

ces

joueurs

réputés

talentueux

ont

échoué

à

soulever

le

saladier

d’argent

par

3

reprises.

On

imagine

donc

très

bien

que

pour

cette

finale

de

2017,

les

joueurs

ne

sont

pas

arrivés

sur

le

terrain

avec

la

conviction forte de pouvoir gagner mais avec en tête le poids de toutes les défaites précédentes.

Pour

ceux

qui

ne

connaissent

pas

le

fonctionnement

d’une

rencontre

de

coupe

Davis,

un

petit

rappel

:

deux

nations

s’affrontent

(en

l’occurrence

pour

cette

finale

la

France

et

la

Belgique),

et

on

joue

au

meilleur

des

5

matchs.

Chaque

match

remporté

vaut

un

point

pour

l’équipe.

Chaque

pays

aligne

4

joueurs

pour

les

3

jours

de

match.

Il

y

a

2

simples

le

vendredi,

1

double

le

samedi,

et

2

simple

le

dimanche.

Les

français

sont

passés

par

toutes

les

émotions

en

cette

finale,

et

nous

spectateurs

aussi.

Le

dimanche,

à

2

partout,

la

tension

était

à

son

maximum

:

le

dernier

match

allait

déterminer

qui

serait

le

grand

gagnant.

Les

journalistes

vous

ressortent

dans

ces

moments-là

tout

un

tas

de

statistiques

qui

sont

plus

ou

moins

pertinentes

mais

qui

ont

toutes

le

même

effet

:

elles

font

réfléchir,

et

même

trop

réfléchir.

Le

fameux

«

et

si

?

».

Pour

ce

match,

les

journalistes

nous

annonçaient

que

notre

adversaire

belge,

Steve

Darcis,

avait

dans

toute

sa

carrière

joué

cinq

5

ème

match

de

coupe

Davis,

et

qu’il

les

avait

tous

gagnés.

De

l’autre

côté,

les

français

avaient

perdu

leurs

3

dernières

finales.

On

n’y

croyait

plus

à

cette

victoire

2017.

Et

finalement,

Lucas

Pouille

notre

plus

jeune

tennisman

tricolore

a

triomphé.

La

délivrance.

On

a

enfin

prouvé au reste du monde que nous étions à craindre et que l’on peut encore gagner.

Il

faut

remercier

pour

ce

saladier

d’argent

(le

nom

de

la

coupe

reçue

par

les

vainqueurs

de

la

coupe

Davis)

le

capitaine

Yannick

Noah.

Que

l’on

aime

ou

non

son

style,

il

est

indéniable

qu’il

a

toujours

su

insuffler

à

nos

joueurs

la

rage

de

vaincre

et

la

conviction

qu’on

pouvait

gagner.

Mais

il

faut

peut-être

aussi

remercier

le

nouveau

président

de

la

fédération

française

de

tennis,

Bernard

Giudicelli,

qui

dès

son

arrivée

au

poste

a

annoncé

clairement

que

le

tennis

français

ne

se

satisferait

plus

des

défaites,

qu’il

était

inconcevable

de

penser

comme

ça,

et

que

sera

dorénavant

inculquée

dans

les

écoles

de

tennis

la

culture

de la gagne. J’ai hâte de voir le résultat en dehors de la coupe Davis.

Si

je

parle

de

ce

sujet

sous

l’angle

du

tennis

c’est

certes

parce

que

je

suis

un

grand

fan

de

ce

sport

(je

pense

que

ça

n’aura

pas

échappé

à

grand

monde)

mais

aussi

parce

que

je

le

transpose

au

monde

de

l’entreprise

en

France

qui

souffre

aussi

de

cette

culture

de

la

lose.

Non

pas

que

les

entreprises

françaises

ne

soient

pas

performantes,

mais

elles

ont

cette

façon

d’avancer

où

chaque

petit

pas

en

avant

est

préalablement

analysé

sous

toutes

ses

coutures

pour

être

sûr

qu’il

n’y

ait

pas

le

moindre

risque.

Ce

poids-là,

c’est

ce

qui

fait

que

les

entreprises

françaises

ne

sont

pas

les

championnes

de

l’innovation

et

qu’elles

n’évoluent

pas

toujours

aussi

vite

qu’elles

le

devraient

pour

s’adapter

aux

attentes

des

clients

(j’en sais quelque chose, je travaille depuis un an et demi pour la SNCF).

Tout

n’est

pas

noir

pour

autant.

Poussées

par

le

vent

des

start-up

qui

souffle

de

plus

en

plus

fort

en

France,

les

grandes

entreprises

sont

rentrées

depuis

peu

en

rupture

avec

leurs

méthodes

traditionnelles.

Elles

créent

toutes

des

laboratoires

d’innovation,

rachètent

des

start-up,

qui

ont

cette

culture

de

la

gagne.

Et

paradoxalement,

cela

passe

par

l’échec.

Ils

expérimentent,

ratent

des

choses,

mais

au

final

ils

innovent

:

le

fameux

apprentissage

par

l’erreur.

Ce

renouveau

des

mentalités,

qui

est

comme

toujours

déjà

la

norme

aux

Etats-Unis

depuis

quelques

années,

s’est

désormais

installé

en

Europe.

Et

c’est

très

excitant.

On

sent

que

le

champ

des

possibles

s’est

ouvert,

il

ne

tient

qu’à

nous

de

nous

lancer

et

d’innover.